先日、静岡県繊維協会から最新の事業報告書が発表されました。

こちらは、静岡県の産業振興部局がとりまとめた統計データを基にしているもので、毎年、静岡県内における繊維関係の事業所数・従事者数・生産出荷数などがまとめられています。

このグラフにおいて、遠州産地にわずかではありますが確かな手ごたえが現れています。今回はこの事業報告書から、日本国内における繊維業の現在、そして遠州産地の現在をご紹介できればと思います。

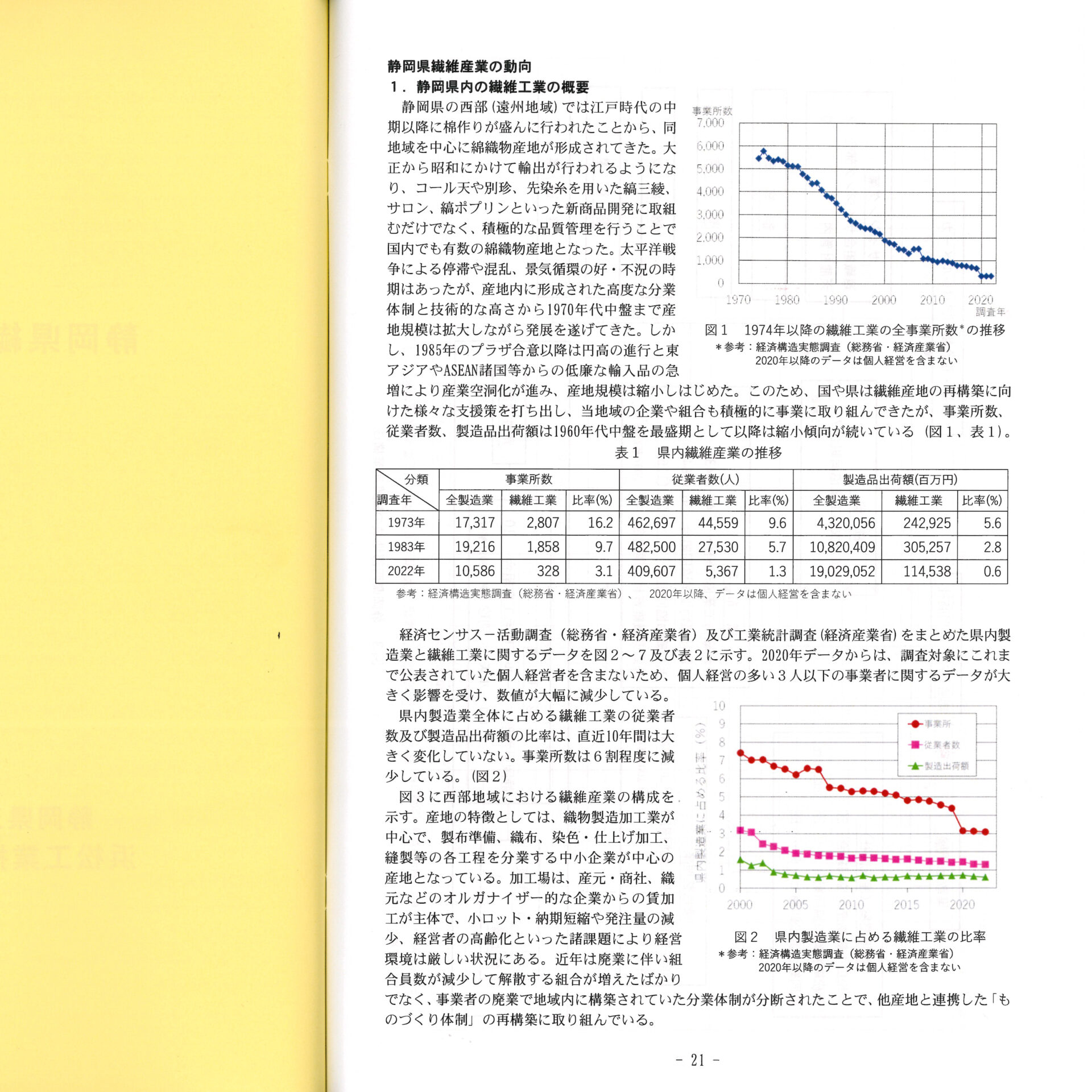

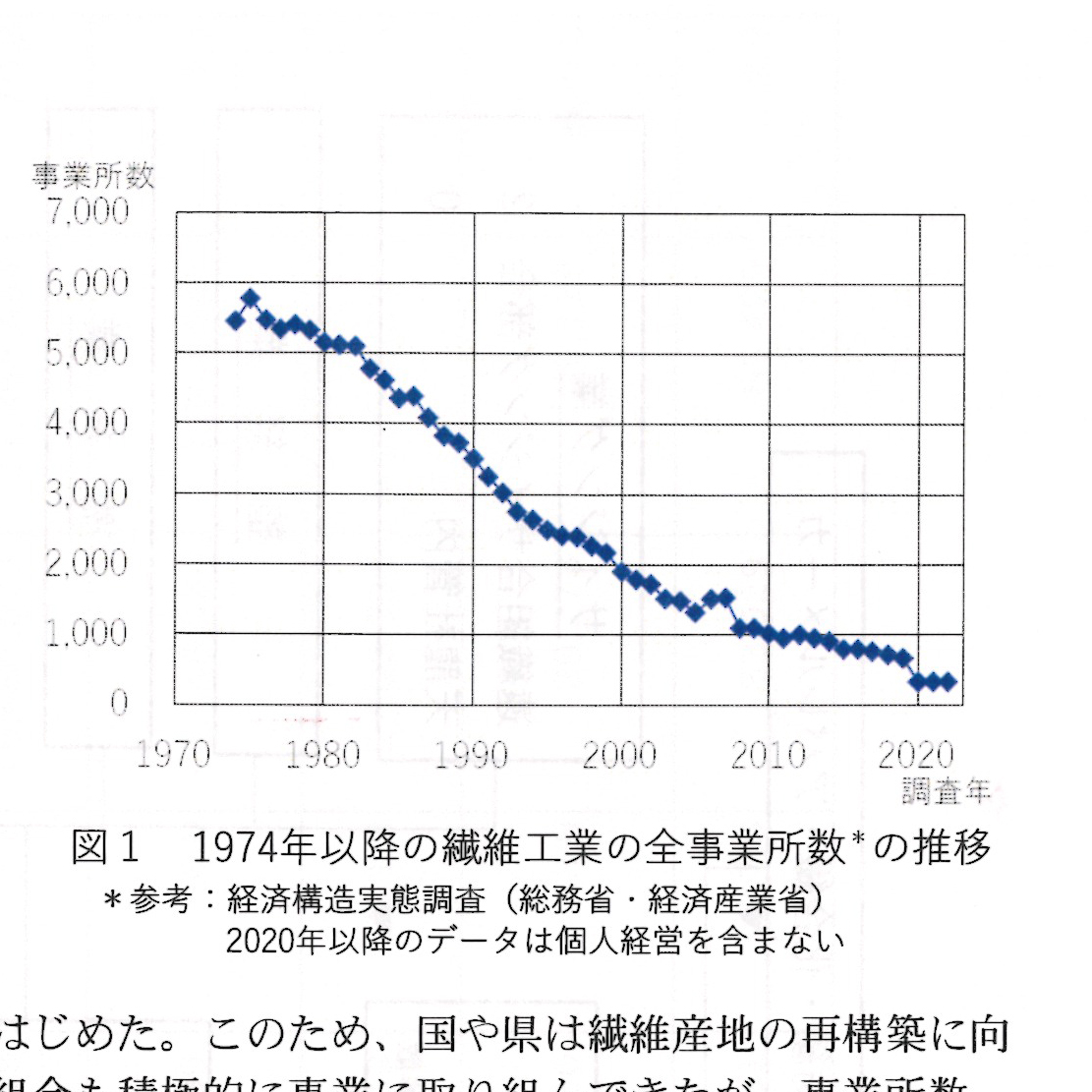

まず1ページ目に記載されている「図1」(画像3枚目)は、総務省・経済産業省が経済センサスでとりまとめている1974年以降の繊維工業における全事業所数の推移グラフです。

多くの方が予想されるように日本国内における繊維業は1970年以降右肩下がりを続け、繊維工業に関わる事業所数や従事者数は約10分の1程度に縮小しています。

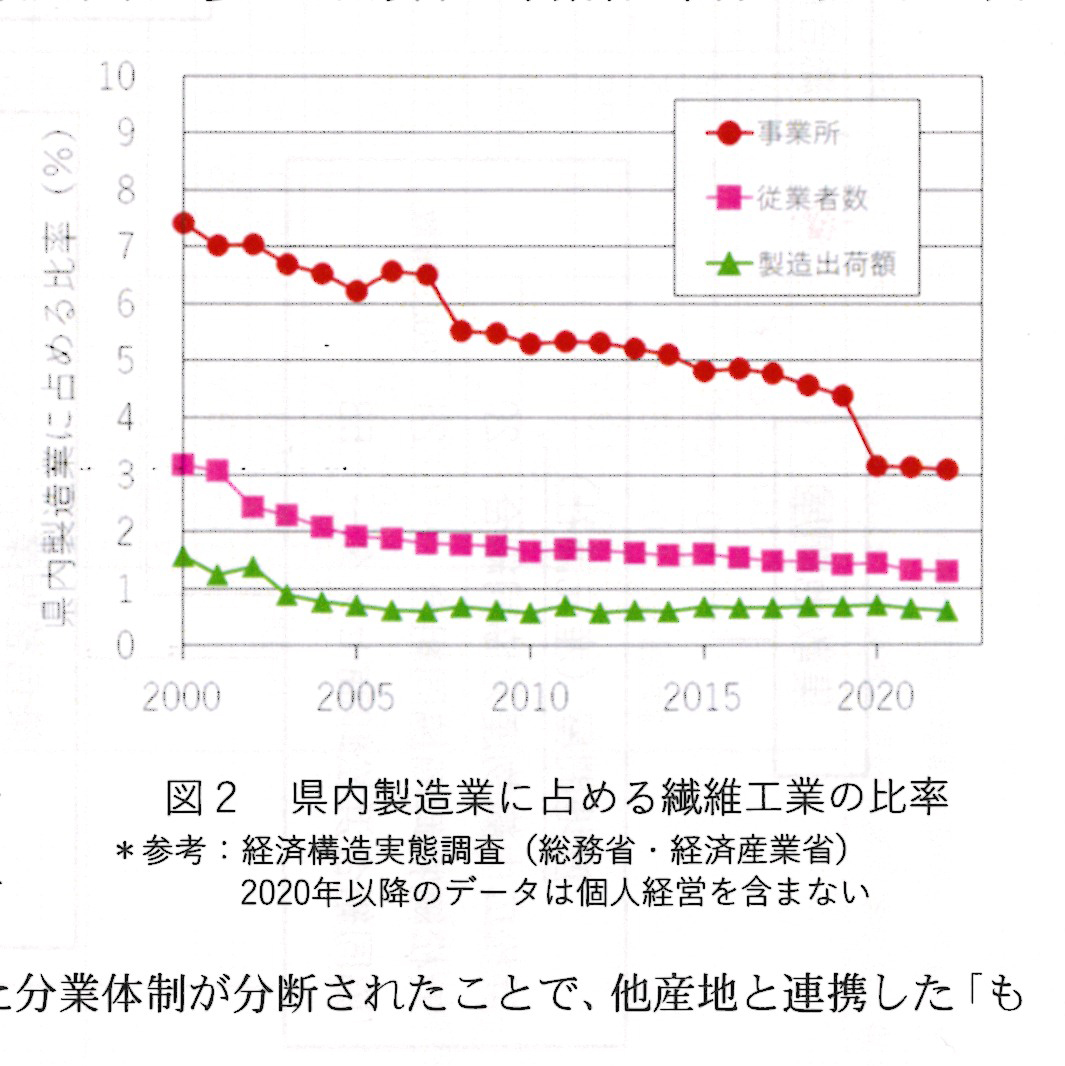

また同ページに記載されている「図2」(画像4枚目)は、同じく経済センサスでとりまとめられている2000年以降の静岡県内における事業所数・従事者数・製造出荷額の推移グラフです。

同じくいずれの数値も右肩下がりを続け、特にコロナ禍の影響を受けた2020年以降は大きく事業所数が減少しています。つまり、コロナ禍によってさらに多くの事業者が廃業したということがわかると思います。

こうしたなかで、次のページに記載されている遠州産地におけるグラフをご覧いただければと思います。

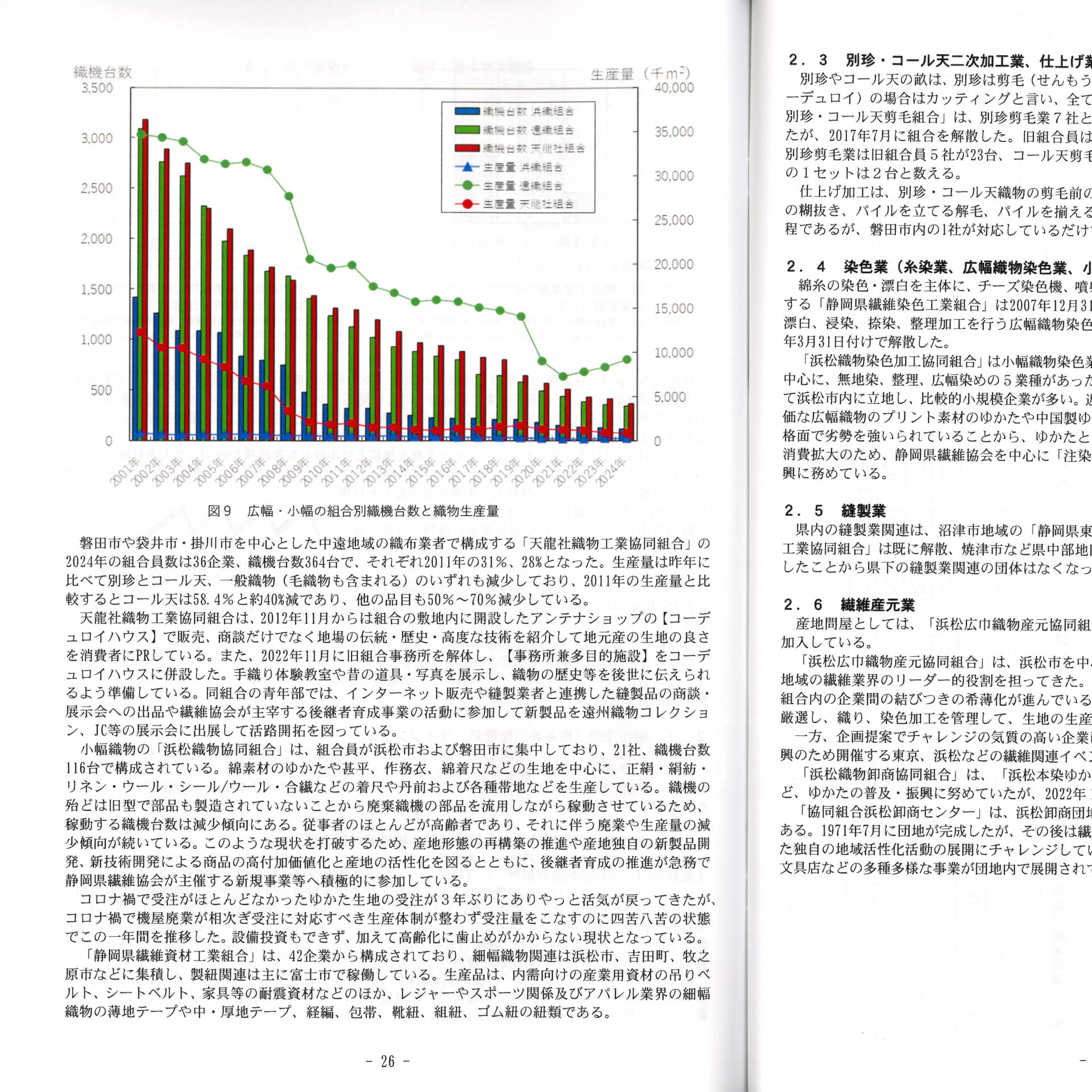

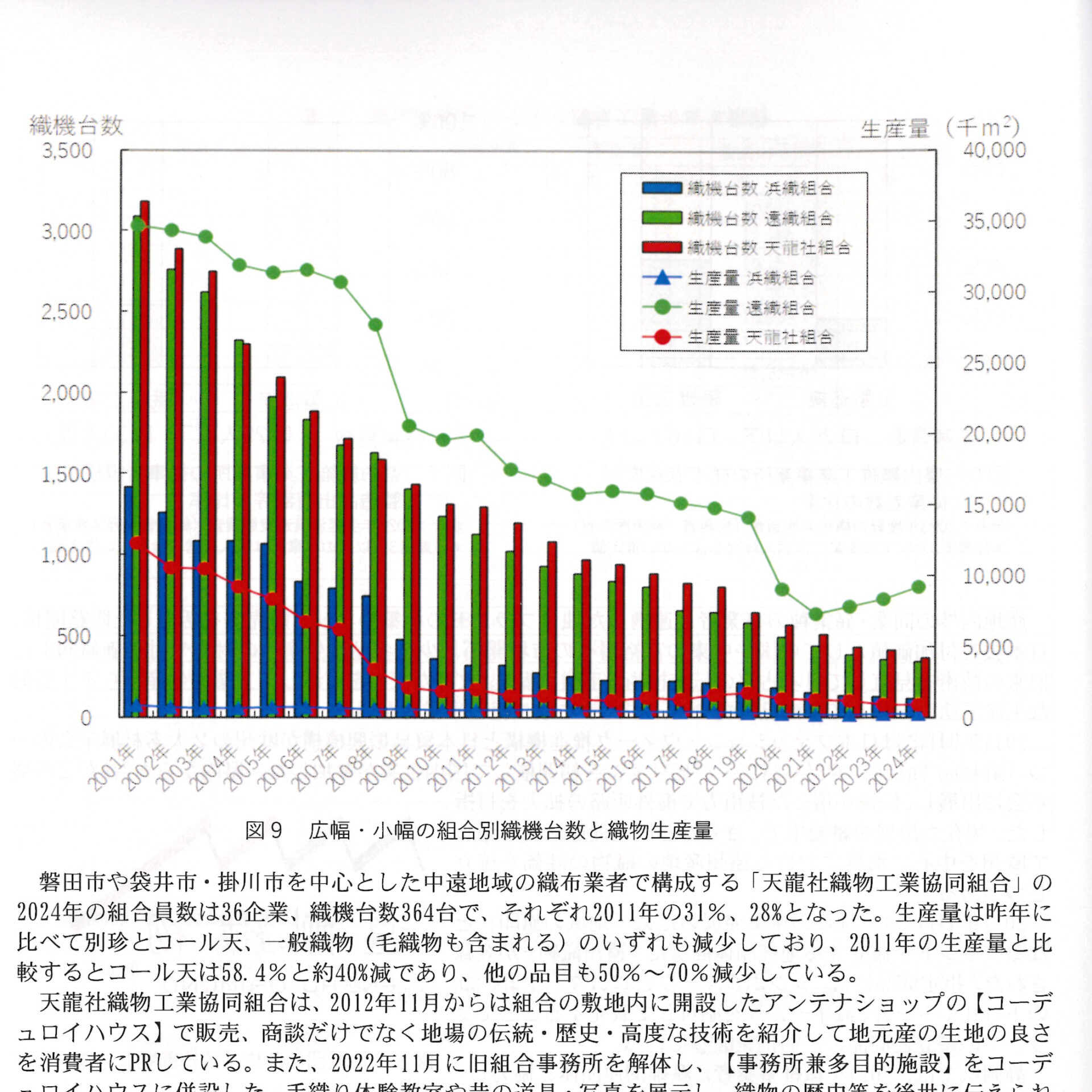

図9(画像6枚目)に示されているのは、遠州産地における3つの組合の織機保有台数と生産量です。

3つの組合のうち、青のグラフ「浜松織物協同組合」は和服などに使われる小幅織物の組合、赤のグラフ「天龍社織物工業協同組合」はコーデュロイ(コール天)・ベルベッティーン(別珍)の組合、緑のグラフ「遠州織物工業協同組合」はアパレル業界で使われる広幅織物の組合です。

棒グラフは各組合の織機保有台数、折れ線グラフは各組合の生産量を示しており、前ページの国・県のグラフと同様に基本的には右肩下がりを続けていますが、注目していただきたいのは緑の折れ線グラフです。

アパレル用の広幅織物を生産している「遠州織物工業協同組合」の「生産量」については、2022年以降3年間において増進を続けていることがわかると思います。

全ての数値において右肩下がりを続ける日本国内の繊維業界において、こうしたグラフの推移は極めて珍しいことです。

コロナ禍をあけた後の一時的な回復という見方はもちろんありますが、それでも3年間右肩上がりを続けるのは簡単なことではありません。

織機の台数や従事者数が減少を続けている中で生産量が上がっていることを考えると、遠州産地におけるアパレル用広幅織物の需要がここ数年で高まり、各機織り企業において織機の稼働率が高まっているということが示されている内容とも言えます。

産地という単位で考えた時に、こうした結果が出ていることは大きな意味があります。

HUISとしてお付き合いいただいている機屋さん、またその他染めや加工に携わってくれている事業者さんの業績が好調であることを私たちは感じることができていますが、遠州産地全体についてはこうした公的な機関が発表する統計データを見なければわからないことです。

もちろん増加している数値は、過去から比べれば小さな数ではあります。ですが、3年間右肩上がりを続けている、という結果にはたしかな手応えを感じることができます。

これまでなかなか知られることのなかった遠州織物の価値が少しずつ伝わり、需要が高まっている。“遠州織物”のブランド力が着実に大きくなっている結果でもあると思います。

そしてそれだけに、こうして高まっている需要に応えられるよう、担い手を確保と育成が今急務です。

需要の減少とともに担い手が減少するのは、ある意味自然なことです。

一方、需要の高まりに反して担い手が減少している遠州産地の今に、例えようのない歯痒さがあります。

HUISとしてできることに限りはありますが、産地の維持と持続的な発展のために、今後も取り組んでいきたいと考えています。

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

高品質な“遠州織物”を使用したシンプルな衣服。

ふくふくとした豊かな生地の風合いを大切に。

HUISweb | www.1-huis.com

HUISonlinestore | https://1-huis.stores.jp

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –